2025.11.04

- 活動報告

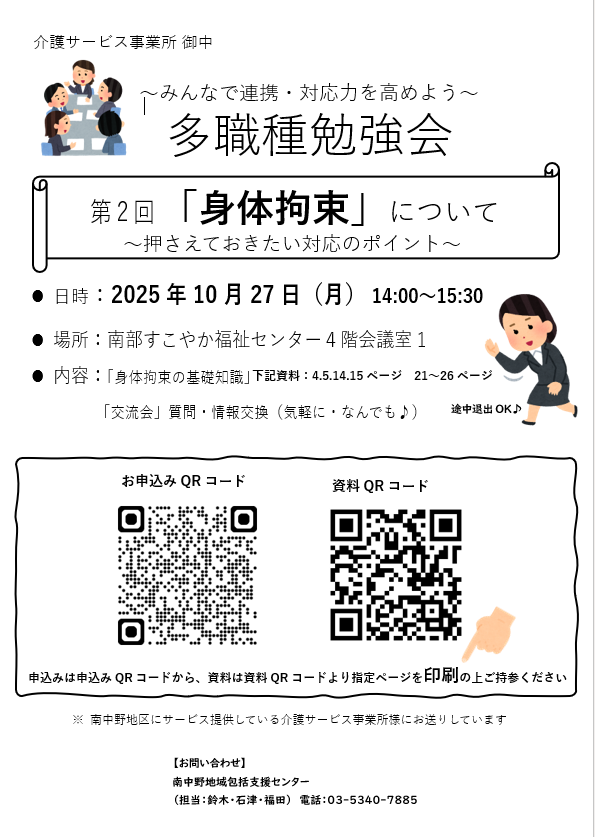

【南中野包括】~多職種勉強会「身体拘束」~

先日、地域でいつも連携している介護事業所さんを対象に、包括支援センター主催の「権利擁護 多職種勉強会」を開催しました。

2回目となる今回のテーマは、「身体拘束について~押さえておきたい対応のポイント~」です。

当日は、地域から20名弱の参加があり、講義とグループワークを交えた構成で行いました。

研修のテーマである「身体拘束とは何か?」から始まりました。

身体拘束とは、本人の行動の自由を制限する行為を指します。

例えば、徘徊や転倒を防ぐために、ベッド柵やひも、ミトン型手袋、車いすのベルトなどを使用して身体を縛る。

部屋に閉じ込めたりすることを言います。

一見、安全を守るための行為のように見えても、身体拘束は人権の侵害につながるおそれがあり

原則として禁止されています。

ただし、生命や身体を守るために「緊急やむを得ない場合」に限り

切迫性(生命・身体の危険が迫っている)

非代替性(他の方法では代替できない)

一時性(必要最小限の時間にとどめる)

という3つの原則を満たしたときのみ、例外的に認められます。

今回のグループワークでは

「徘徊リスクのある認知症の利用者を外に出ないようにするため、つっかえ棒で部屋の出入り口を塞いだ」

という事例を取り上げました。

「これは、拘束にあたるのか?」「なぜそう思うのか?」をグループで話し合い、さらに、つっかえ棒以外の対応方法について意見を出し合いました。

参加の皆様からは、「安全を守りたい気持ちはわかるが、自由を奪うことになる」

「そもそもなぜ外に出ていこうとするのか、体調や生活歴など本人のアセスメントを深める必要がある」

「見守り体制や環境調整など、できる工夫はまだある」といった意見が多く出され、現場での判断の難しさと同時に

人権を守る視点の大切さを再確認する時間となりました。

地域全体で、利用者の尊厳を守る支援ができるよう、今後も学びと連携を深めていきたいと思います。