2025.10.15

- ニュース

「エビデンスベースド・メディスン(EBM)」って何?

医師と患者(あるいはその家族)と治療について話し合い、決定するプロセスに「インフォームドコンセプト(IC)」がありますが、ここでは両者の間で十分な説明と同意が交わされます。一方で、近年注目されている「シェアード・ディシジョン・メイキング(SDM)」(共同意思決定)という考え方です。例えば、がん治療に関して様々な治療法があるときなど、患者と医師が互いに情報を共有し、相談しながら決定を下すこと。時事メディカル(10月10日付)の記事の中で、京都大学大学院医学研究科の中山健夫教授は、「どれが良いか分からないときは相談し、協力して、一緒に悩む」ことが大切であると述べています。勿論、医療知識が少ない一般的な患者にとってこうしたプロセスは大きな負担になることは間違いありません。しかし、「ある程度患者が納得してから、主治医に委ねるのも意思決定の一つである」と上述の中山教授は話しています。もう一つ、「エビデンスベースド・メディスン(EBM)、根拠に基づく医療、という概念があるそうです。この聞きなれないエビデンスベースド・メディスンですが、「科学的根拠、衣料者の技術や経験、患者の価値観、環境といった要素の統合で成り立っているとか。上述の中山教授は、「SDMのないEBMはエビデンスで患者を抑えつけることになる」と断じています。同記事で、慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室の大家基嗣教授は大変示唆に富む提言をしています。「治療に向かってポジティブな気持ちになってもらうには、患者一人ひとりの個別性を踏まえ、一緒に治療法を考えることが必要です。SDMは必須の概念、当たり前に実践されるようになったほうがいい」と述べています。そして、このSDMを実践するためには、医師の側から「何でも聞いていいですよ」「今すぐに決めなくていいですよ」という雰囲気づくりが大切であると述べています。つまり、患者の気持ちを大切にすること、不安を取り除くこと、しっかりとコミュニケーションできること、こうしたことが医療の基本的な考え方であるということでしょうか。

がんの治療、一緒に悩んで決めていく~患者と医師、意思決定を共有~|トピックス|時事メディカル|時事通信の医療ニュースサイト

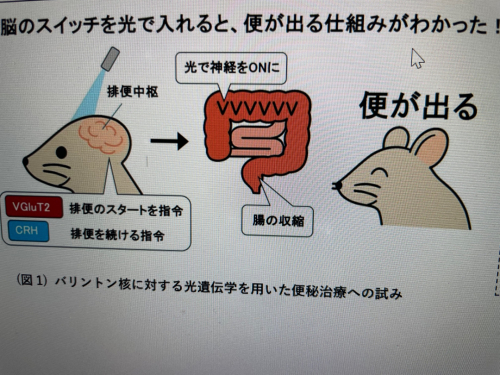

画像はプレスリリースから引用させていただきました。

SM